政策科学科の教育課程・教育方法の特色

政策分析・政策立案能力の形成

政策科学の課題は、都市計画、まちづくり、福祉、環境など幅広い公共政策分野の課題を解決することです。政策科学科では、これらに要求される能力を修得するために、カリキュラムを3つの科目群に分類しています。政策分析・立案の基礎となる政治や民主主義、行政システムに関する基礎理論や政治思想に加え、フィールド調査、データ分析、政策評価などの分析調査技法を学んでアカデミックスキルを高める「政策理論科目」。都市、環境、福祉、自治体政策など、海外の政策動向を参照しながら私たちをとりまく現実の公共政策課題を洞察し、豊かな社会を実現するために、政策動向や課題を分析・評価するための知識を修得する「政策実践科目」。そして、これらの科目で修得した知識や手法を駆使して、現実社会のなかで政策分析・立案能力を展開させるのが、演習科目を中心とする「政策能力形成科目」です。

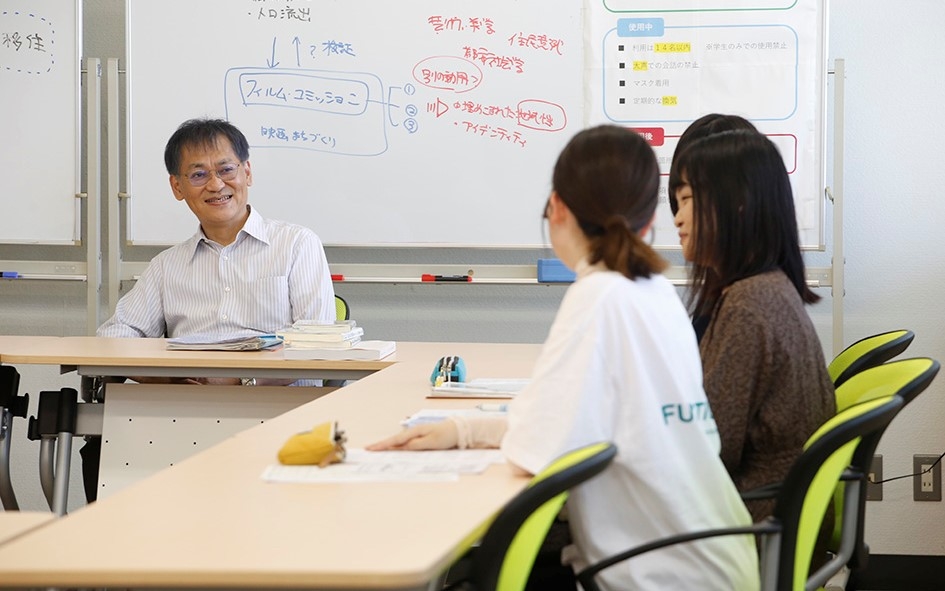

少人数・実践型の演習(ゼミ)

公共政策課題を解決する実践的能力を展開するのが、1年次の政策入門演習や、2・3年次の演習を中心とした「政策能力形成科目」です。

これらの科目では、政策理論科目や政策実践科目で修得した知識・技法を活用して、担当教員の指導の下、少人数の学生が相互に意見交換や討議をしながら主体的かつ積極的に学んでいきます。学生は、データを収集・分析し、自らの考えを明確にしたうえで、教員や他の学生と徹底した討論をくりかえし、独自の公共政策研究や政策提言を練りあげていきます。大学内で行われる演習(ゼミ)と併せて、政策の現場で学ぶ政策実践プロジェクトも開講されています。学生と教員、そして、実社会とが相互に連携して、問題解決のための実践的な活動を行います。

法律学科との連携と進路支援

政策科学科では、国家公務員や地方公務員、警察官などの専門職公務員に多くの卒業生を輩出しています。一方で、一部上場企業をはじめとする優良企業への就職実績もあり、進路は多様です。公共政策や法律に関する知識は、公務員にとどまらず、民間企業においても意思決定や課題解決の場面で役立ちます。本学科では、憲法、行政法、民法、刑法、社会法、経済法、国際法など、政策科学と関わりの深い「政策関連法科目」を、法律学科が提供する科目の中から選んで履修することができます。