環境技術研究所

国際環境工学部は、「21世紀の地球社会の変化と地域社会の要請を踏まえて、国際環境工学に関する新たな学際的学問領域を創造するため」に設置され、以来10年にわたって、環境問題の解決のための先端科学技術の開発に携わってきました。そして2012年3月1日、学部開設10周年にあわせ、理工系では初となる常設の研究所が設置されました。

環境技術研究所オリジナルHPはこちら

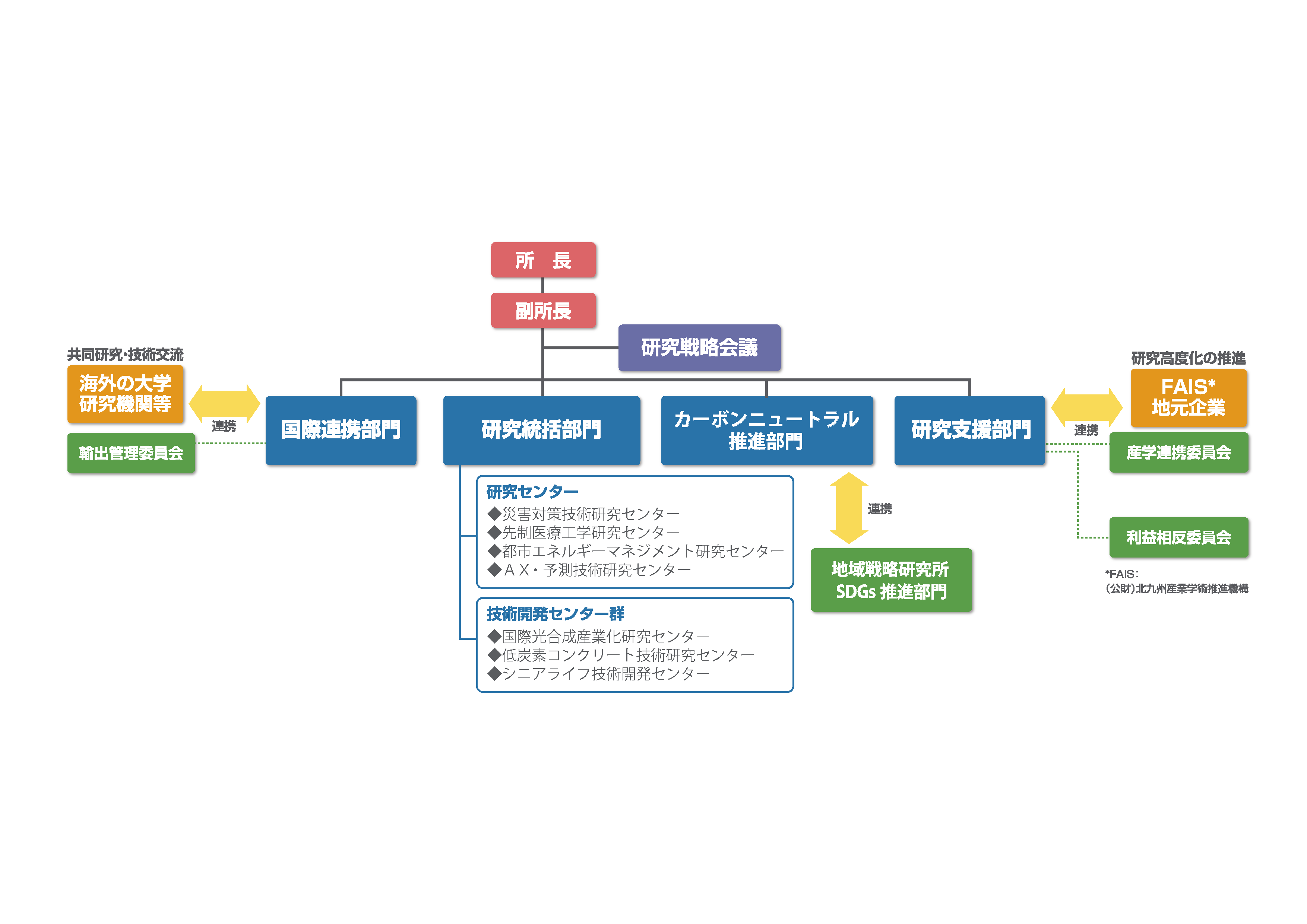

研究所の組織

(1)研究統括部門

研究の促進と重点化を戦略的に進め、研究センター、技術開発センター群、その他学内研究プロジェクトを統括します。

- 研究センター

環境技術研究所が重点的に推進する分野の研究を行う常設研究機関です。

- 技術開発センター群

技術開発センター群は地域の産業力向上につながる有望な産業技術シーズ、または地域に著しく貢献する分野の技術開発を専ら担う時限的な研究機関です。研究センターが研究所の研究戦略により設置されるのに対して、技術開発センターは、国際環境工学部の教員を中心とした研究員からの提案に基づき設置され、3年程度の短期間で成果を出していくものです。

(2)研究支援部門

研究環境の整備による研究者支援、知的財産の管理・活用、外部研究費の管理運営及び研究成果の広報を担います。

(3)国際連携部門

海外の研究機関との共同研究支援、学術交流協定締結支援、国際シンポジウム開催など、国際研究連携を推進します。

(4)カーボンニュートラル推進部門

海外の研究機関との共同研究支援、学術交流協定締結支援、国際シンポジウム開催など、国際研究連携を推進します。

研究員等の配置

研究員は、専任教員の他、国際環境工学部に所属する全教員と、北方キャンパスの教員のうちの希望者が兼務します。

環境技術研究所 教員紹介

| 教員名 | 研究内容・専門分野 | 備考 |

|---|---|---|

| 大木 駿 (Ohki, Shun) (兼)生命工学科 |

生物の進化や種分化の過程を理解することに焦点を当てて研究を進めています。次世代シーケンス技術とバイオインフォマティクスによる遺伝子解析によって、種間交雑や集団間の交流を明らかにすることを目指しています。 | |

| 小田 拓也 (Takuya Oda) (兼)機械システム工学科 |

カーボンニュートラルの実現に向けて,エネルギーシステムを最適化する研究を行っています。特に,供給側と消費側が協調して需給を調節する手法の開発に取組んでいます。 | |

|

加藤 尊秋 |

環境問題や社会的なリスクに関わる政策の評価と改善のための研究をしています。環境経済学や統計学の手法を社会調査や社会実験と組み合わせて使います。 | 加藤研究室HP |

|

ゴー チュイリン |

大規模言語モデルを用いた自然言語処理分野における生成AIの応用に興味を持っています。特に、英論文執筆支援システムや機械翻訳について研究しています。 | |

|

土谷 享 |

超高齢社会を迎えた日本において新たな医薬品・医療機器の開発は急務と言えます。私たちは材料表面で細胞機能を制御することで革新的な新規医薬品・医療機器を開発し、今後の日本社会への貢献を目指します。 | |

| 松田 鶴夫 (Tsuruo Matsuda) (兼)情報システム工学科 |

生体(Human)と工学(Machine)を結ぶインターフェースや、QOL支援ロボット開発等に関わる研究を行っています。 | |

| 松本 亨 (Toru Matsumoto) (兼)情報システム工学科 |

循環型社会や低炭素社会形成のための対策・政策について、様々な主体(消費者・企業・途上国等)、しくみ(都市構造、資源循環等)を対象に、環境システム工学や社会工学の手法を用いて研究しています | 松本・藤山研究室HP |

|

藤澤 隆介 |

自然界には、アリ、シロアリ、ミツバチなどの集団行動をする生物がいます。生物行動を観察し、アルゴリズムを作ってロボット同士で協調する群ロボットの研究をしています。 | |

|

藤山 淳史 |

次世代に向けて持続可能な社会を形成していくため、特にエネルギーとリサイクルの分野を対象に、システム工学の手法を用いて経済や社会学の領域まで踏み込んだ研究を行っています。 | 松本・藤山研究室HP |

| 石橋 一郎 (Ichiro Ishibashi) |

学内における知的財産に関する業務を担当しています。大学において創出された研究成果を知的財産として権利化し、技術移転するコーディネータ業務と、外部研究費獲得し、フォローするURA業務を行っています。 | 特任教員 |

| 中村 邦彦 (Kunihiiko Nakamura) |

学内における知的財産に関する業務を担当しています。大学において創出された研究成果を知的財産として権利化し、技術移転するコーディネータ業務と、外部研究費獲得し、フォローするURA業務を行っています。 | 特任教員 |

国際環境工学部 教員一覧はこちら

環境技術研究所の組織